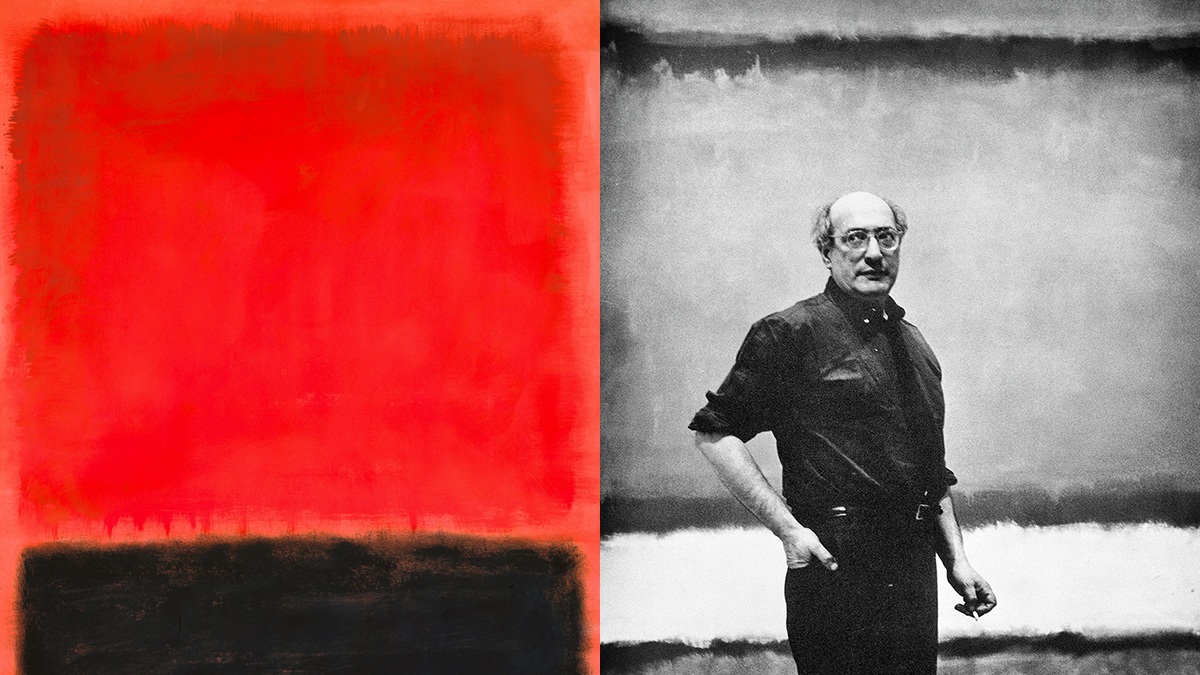

마크 로스코 – 색면 너머 존재를 말하다

20세기 현대미술에서 가장 깊은 울림을 주는 화가 중 한 명인 마크 로스코(Mark Rothko)는 단순한 색면의 화가가 아니었다. 그는 색과 형태를 통해 인간의 내면과 존재의 본질에 다가가고자 했으며, 그의 그림은 눈으로 보는 대상이 아니라 마음으로 경험해야 하는 공간이었다. 이 글에서는 로스코의 생애, 예술적 여정, 대표작, 철학을 살펴보며 그의 작품이 왜 지금까지도 현대미술사에서 강렬한 자리를 차지하고 있는지를 살펴본다.

1. 마크 로스코의 생애 – 불안과 탐색의 시간

마크 로스코는 1903년, 러시아 제국(현재의 라트비아)에서 유대인 가정에서 태어났다. 본명은 마르쿠스 로트코위츠(Marcus Rothkowitz)로, 10세 때 미국으로 이민하여 오리건 주 포틀랜드에 정착했다. 유년기부터 타인과의 소통보다는 내면에 집중하는 경향이 강했고, 유대인이라는 정체성은 그에게 지속적인 소외감과 존재에 대한 질문을 던지게 했다.

예일대학교에 진학했으나 2년 만에 중퇴하고 뉴욕에서 화가로의 삶을 모색하게 된다. 초기에는 표현주의적 인물화를 시도했으나, 점차 추상 표현주의에 관심을 갖게 되며 자신의 스타일을 구축해나갔다. 이 과정은 수십 년의 실험과 실패를 동반한 여정이었다.

2. 형식을 버리고 감정을 택하다 – 로스코 스타일의 탄생

1940년대 말, 로스코는 자신의 예술적 정체성을 ‘극적 장면이나 상징’이 아니라 ‘감정 자체’로 옮겨간다. 그는 “예술은 감정의 표현이어야 한다”고 믿었으며, 그러기 위해선 기존의 구상적인 언어나 심지어 초현실주의적 상징도 제거해야 한다고 생각했다.

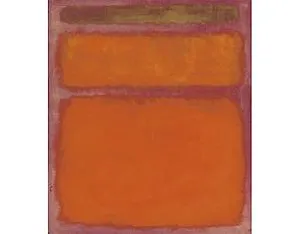

그리하여 등장한 것이 바로 로스코 특유의 색면 회화(Color Field Painting)이다. 큰 화면 위에 겹겹이 쌓아 올린 부드러운 색채의 사각형들은 겉보기에는 단순하지만, 그 깊이는 보는 이를 사로잡는다. 그는 이 색면을 통해 사랑, 비극, 고독, 경외심 등 말로는 표현할 수 없는 감정을 직접적으로 전달하고자 했다.

3. 색의 울림 – 대표작과 색의 역할

로스코의 대표작들은 대부분 비슷한 형식을 취한다. 화면을 수직으로 나눈 구조 속에 두세 개의 사각형이 떠오르듯 배치되고, 그 경계는 날카롭기보다 흐릿하다. 《무제(1950)》, 《오렌지와 황색(1956)》, 《검은 바탕 위의 붉은 사각형(1961)》 등은 단순한 색의 나열이 아니라 감정의 진동을 캔버스에 부여한 것이다.

그의 색은 ‘보는 색’이 아니라 ‘느끼는 색’이다. 가까이 다가가면 캔버스는 관람자를 집어삼킬 듯 펼쳐지고, 색채는 하나의 명상적 공간처럼 관람자를 감싼다. 로스코는 그림을 정면에서, 가까이에서, 오래 보라고 권유했다. 그는 단순히 미적인 즐거움이 아닌, 존재론적 경험을 유도하고자 했기 때문이다.

4. 로스코 예술의 철학 – “감정을 회화로 번역한다”

로스코는 화가이자 철학자였다. 그는 플라톤, 니체, 프로이트에 깊은 영향을 받았으며, 예술은 인간의 내면과 마주하게 하는 도구라고 믿었다. 특히 그는 니체의 『비극의 탄생』에서 받은 영향을 자주 언급했는데, 이는 그가 삶의 고통과 불안, 고독을 중심 주제로 삼았음을 잘 보여준다.

그는 “나의 그림은 슬픔과 비극, 황홀과 죽음에 대한 것이다. 나의 작품은 삶의 본질적인 감정을 다룬다”고 말한 바 있다. 이는 단지 장식용 그림이 아니라, 감정의 성소이자 영혼의 거울이기를 바랐던 그의 예술관을 잘 보여준다.

5. 로스코 예배당 – 가장 고요한 절정

로스코의 예술은 하나의 절정을 향해 나아갔다. 그것이 바로 로스코 채플(Rothko Chapel)이다. 텍사스 휴스턴에 위치한 이 예배당은 종교를 초월한 명상과 평화를 위한 공간으로, 로스코는 이곳을 위해 14점의 대형 회화를 제작했다. 검은 바탕의 미묘한 색조 변화만으로 구성된 이 작품들은 그 어떤 작품보다도 침묵과 고요 속에서 영혼과 마주하게 만든다.

로스코는 이 작업 이후에도 어두운 색조의 작품을 이어갔으며, 이는 그가 삶과 죽음, 내면의 심연을 더 깊이 탐구하고 있었음을 암시한다. 결국 그는 1970년, 뉴욕에서 자살로 생을 마감하게 된다. 예술과 삶의 괴리가 아닌, 예술 속으로 자신을 녹여버린 마지막 순간이었다.

6. 왜 우리는 지금도 로스코를 바라보는가

마크 로스코의 그림은 어렵다. 그 어떤 설명도 그의 작품을 완전히 대변하지 못한다. 그러나 바로 그 설명할 수 없음이야말로 로스코의 그림이 가지는 힘이다. 그의 색채는 단순한 시각적 요소가 아니라, 하나의 감정적 파동이 되어 우리 안의 기억과 감정을 건드린다.

현대인의 고독, 존재의 허무, 그리고 그 안에서 찾고자 하는 희망. 로스코는 이를 색면으로 이야기했다. 마치 “말할 수 없는 것을 말하려는” 예술가의 몸짓처럼, 그의 작품은 지금도 많은 사람들에게 위로이자 사유의 공간이 되어준다.

마크 로스코는 “예술은 인간의 고통을 마주하고, 그것을 고요하게 전달하는 힘을 가져야 한다”고 믿었다. 그의 그림은 침묵 속에서 울리고, 단순함 속에서 복잡한 감정을 토해낸다. 우리는 그의 캔버스 앞에서 단순히 미술을 보는 것이 아니라, 존재 그 자체를 느낀다.

마크 로스코의 색면은 단순한 붓질의 결과물이 아니다. 그것은 내면의 진동, 철학적 고뇌, 그리고 인간성에 대한 깊은 애정이 만든 공간이다. 그래서 우리는 오늘도 조용히 그의 그림 앞에 선다. 설명하기 위해서가 아니라, 느끼기 위해서.