장욱진의 단순함 속 철학 – 삶을 그리는 선, 색, 여백

“나는 자연을 그린다기보다는 자연과 함께 놀고 싶다.”

한국 근현대 미술사에서 독보적인 색채와 선으로 기억되는 작가, 장욱진(1917–1990). 그의 그림은 한눈에 보기에 단순하고 소박하다. 하지만 그 단순함 안에는 깊은 철학과 삶의 미학이 담겨 있다. 동심과도 같은 색채, 수묵화의 여백을 닮은 구성, 현대적이면서도 전통적인 그의 작품들은 한 폭의 시와도 같다.

1. 단순함은 예술의 본질이다

장욱진의 그림을 처음 접하는 사람들은 종종 “아이 그림 같다”는 말을 한다. 그러나 이 표현이 그의 작업을 과소평가하는 것이 아님을 금세 깨닫게 된다. 장욱진에게 있어 단순함은 기교 부족이 아닌, 본질로의 회귀였다.

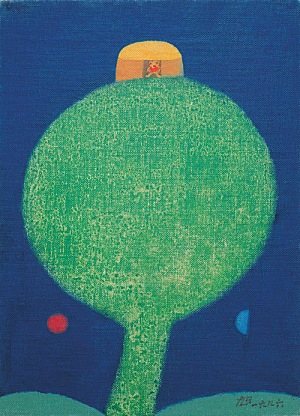

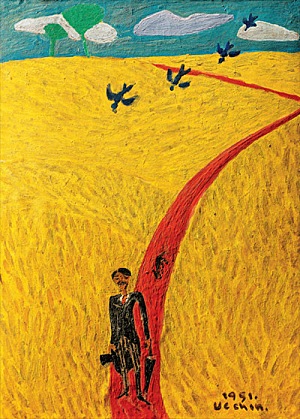

그는 미술을 전공하며 서양화와 동양화를 모두 접했지만, 양쪽 어느 한쪽에도 치우치지 않고 자신만의 독특한 언어를 구축했다. 그의 그림 속 사람, 집, 나무, 달, 새 등은 단순한 형태로 그려지지만, 그 안에 깃든 의미는 결코 단순하지 않다.

“그림은 단순해야 한다. 단순한 것이 가장 어려운 것이다.”

그의 이 말은, 추상화나 장식적인 그림들보다 오히려 삶의 진실에 가까운 그림이 무엇인지를 끊임없이 고민한 작가의 태도를 보여준다.

2. 일상과 자연, 그 속에 깃든 무위의 미학

장욱진의 작품 속에는 특별한 주제가 없다. 하지만 그의 그림은 늘 ‘소소한 것의 위대함’을 말한다.

작은 집 한 채, 정면을 바라보는 사람, 멀리서 본 나무, 별이 떠 있는 하늘. 이런 단순한 장면들을 통해 그는 자연과 인간의 조화를 담담하게 표현한다.

이런 작품들은 동양의 무위자연 사상과도 닮아 있다. 있는 그대로를 받아들이고, 조작하지 않으며, 존재 자체의 아름다움을 인정하는 태도. 이는 도가의 철학, 선(禪)의 사유 방식과 맞닿아 있다.

3. 어린이의 시선, 철학자의 마음

장욱진의 작품은 어린아이의 그림처럼 보이지만, 그것은 단순한 흉내가 아니다. 그는 “아이처럼 그리고 싶다”고 말했다. 그러나 여기서 말하는 ‘아이’란, 미숙한 존재가 아니라 본질을 있는 그대로 바라보는 시선이다.

그는 기억 속의 이미지, 감성의 상징들을 활용해 현실을 재구성했다. 그래서 그의 그림은 일상적이지만 동시에 상징적이다.

예를 들어, 달과 새는 단순한 자연물이 아니라 자유와 이상, 무한과 평온을 상징하며, 아이와 어른이 함께 있는 장면에서는 세대 간의 연대와 시간의 흐름을 은유한다.

이처럼 장욱진의 단순한 선과 색은, 철학자의 깊은 성찰이 뿌리내린 결과물이다.

4. 전통과 현대의 경계를 넘나들다

그는 서양화가로 분류되지만, 그의 그림에는 한국적인 미감이 깊이 배어 있다.

그는 전통 민화의 자유롭고 해학적인 표현을 좋아했고, 고미술에서 느껴지는 소박한 아름다움을 사랑했다. 그래서 그의 그림에서는 형식적으로는 서양화이지만 정서적으로는 동양화 같은 감동이 있다.

그의 대표작 중 하나인 《초당》(1975)는 이런 미학이 잘 드러나는 작품이다. 단순하게 그려진 나무와 아이가 마치 민화 속 한 장면처럼 친숙하면서도 몽환적이다. 화면 구성은 철저히 비대칭이고 여백이 많지만, 그 여백이 오히려 사유의 공간을 만들어낸다.

이러한 요소들은 장욱진이 동서양을 초월한 보편적 미학을 추구했음을 보여준다.

5. 평생을 지켜낸 소박한 고집

장욱진은 화려한 미술계의 중심에서 벗어나 있었다. 그는 물욕이나 명예욕에 휘둘리지 않고, 묵묵히 자신의 그림을 그려나간 예술가였다. 그가 화단과 거리를 둔 채 전원생활을 택한 것도, 보다 순수한 예술을 향한 선택이었다.

1980년대에는 경기 양주시 장흥에 정착해 자연 속에서 조용한 삶을 살았다.

그의 그림에서 느껴지는 고요함, 생명의 리듬, 시간의 흐름은 이 시기의 작업에서 더욱 깊어졌다.

‘그림은 자기와 싸우는 일’이라는 그의 말처럼, 그는 평생 자신과 대화하며 그림을 그렸다.

6. 장욱진이 남긴 것들

장욱진은 1990년 생을 마감했지만, 그의 작품은 지금도 많은 사람들에게 위로와 사유의 시간을 선물하고 있다.

그가 남긴 그림들은 단순한 시각 예술이 아니라, 삶을 성찰하게 하는 철학적 도구다.

그의 그림을 감상하면, 현대 사회의 복잡함 속에서 잃어버린 소중한 가치들—단순함, 여백, 느림, 진정성—을 되찾는 경험을 하게 된다.

그는 말한다.

“나는 그저 나무를 그리고, 달을 그리고, 사람을 그릴 뿐이다. 하지만 그것들이 나의 전부이다.”

지금 이 시대는 넘쳐나는 정보, 과잉된 표현, 무수한 자극으로 가득하다. 이런 시대에 장욱진의 그림은 쉼표와도 같다.

화려하지 않지만 마음에 오래 남고, 어렵지 않지만 깊은 여운을 준다.

장욱진의 단순함은 비움의 미학이며, 그의 철학은 존재 자체의 충만함을 믿는 신념이다.

그의 그림을 마주할 때, 우리는 복잡한 삶 속에서도 단순한 진리를 찾고자 하는 자신을 발견하게 된다.