단색화의 철학과 시각적 미학

1. 단색화란 무엇인가

단색화(單色畵, Monochrome Painting)는 말 그대로 하나의 색조 또는 극도로 제한된 색채만을 사용하여 화면을 구성하는 회화 양식을 의미한다. 겉으로 보기엔 단순히 ‘색 하나만 칠한 그림’처럼 보일 수 있지만, 그 속에는 작가의 의식, 행위, 그리고 반복을 통한 수행성이 깊게 스며 있다.

특히 한국의 단색화는 1970년대 미술계에서 독자적인 흐름으로 자리 잡았으며, 서구의 미니멀리즘이나 모노크롬 페인팅과는 다른 ‘정신적·철학적 기반’을 갖고 발전했다.

2. 철학적 배경 – ‘비움’과 ‘수행’의 미학

한국 단색화의 철학은 동양 사상, 특히 불교의 공(空) 사상과 유교·도교의 ‘무위(無爲)’ 개념과 맞닿아 있다.

• 비움의 철학

단색화에서 중요한 것은 ‘무엇을 그렸는가’보다 ‘무엇을 비웠는가’이다. 화면 위에 화려한 이야기나 장식 대신, 단일 색과 질감만이 남는다. 이는 관객으로 하여금 화폭 속 ‘없음’을 바라보게 하고, 그 속에서 스스로의 사유를 확장하게 만든다.

• 수행성

많은 단색화 작가들은 캔버스를 수백 번 덧칠하거나 긋는 행위를 반복한다. 이 과정은 단순한 제작이 아니라 마치 수도자가 명상을 하듯, ‘행위 자체’를 통한 깨달음의 길로 이어진다.

• 시간의 축적

반복되는 붓질, 긋기, 문지르기는 캔버스 위에 시간과 작가의 호흡을 쌓아 올린다. 그래서 단색화 한 점은 단순한 ‘색의 표면’이 아니라 작가가 보낸 시간의 기록이다.

3. 시각적 미학 – 단순함 속의 깊이

단색화의 미학은 단순함에서 오는 시각적·정서적 울림이다.

• 색의 울림

단일 색이라 해도, 채도·명도·질감에 따라 무한한 변주가 가능하다. 예를 들어 박서보의 ‘묘법’ 시리즈에서 한지 위에 반복된 선과 물감이 만들어내는 미묘한 색의 번짐은, 보는 각도와 빛의 변화에 따라 다른 표정을 보여준다.

• 질감의 물리성

두꺼운 물감층, 긁힘, 붓결, 물감이 스며든 종이의 결—all of these—가 시각과 촉각을 동시에 자극한다. 이는 서양 모노크롬 회화가 ‘평면성’을 강조하는 것과 달리, 한국 단색화가 ‘물질성과 촉감’을 중시하는 이유이기도 하다.

• 여백의 미

단색화의 화면은 여백이자 충만함이다. 아무것도 없는 듯한 평면은 관객에게 사유의 공간을 열어주고, 색과 질감의 미묘한 차이가 그 안에서 살아 숨 쉰다.

4. 대표 작가와 작품 세계

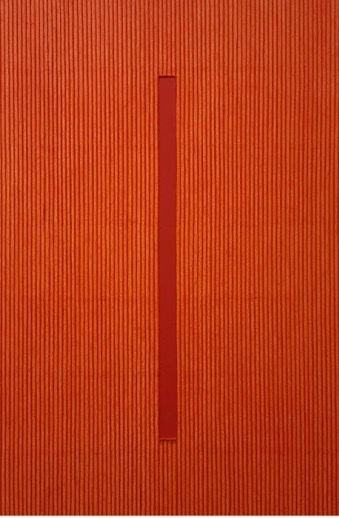

• 박서보(朴栖甫) – ‘묘법(描法)’ 시리즈

한지를 덧대고 연필이나 붓으로 선을 긋는 행위를 수천 번 반복하며, 마음을 비우고 시간의 흐름을 화면에 새긴다.

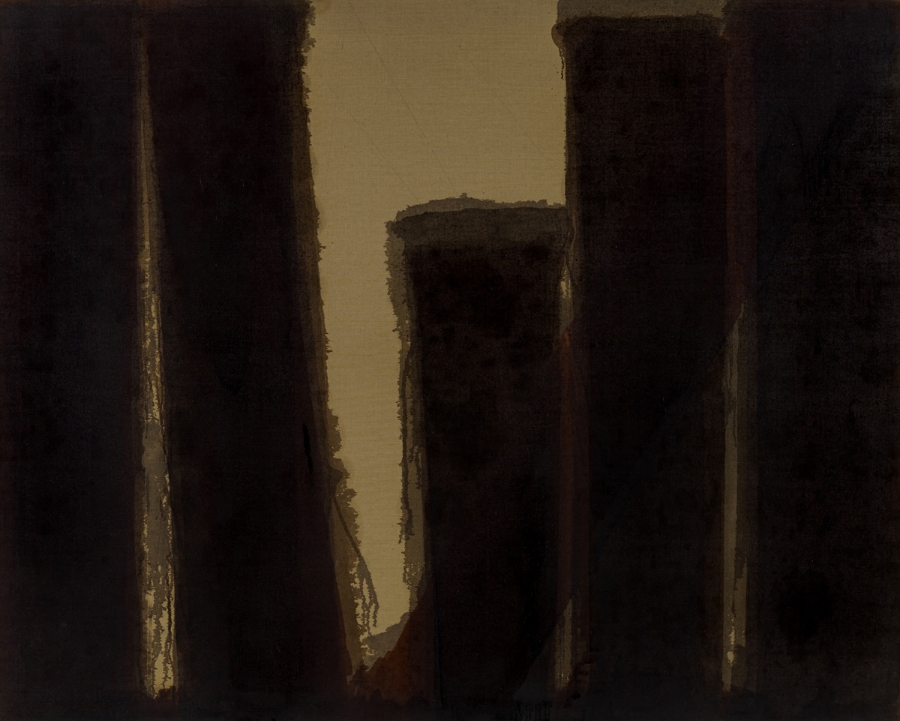

• 윤형근(尹亨根) – 흙빛과 청색

자연의 색과 흙, 하늘, 나무의 기운을 담은 청·갈색 톤의 화면으로, 단순하지만 깊이 있는 울림을 준다.

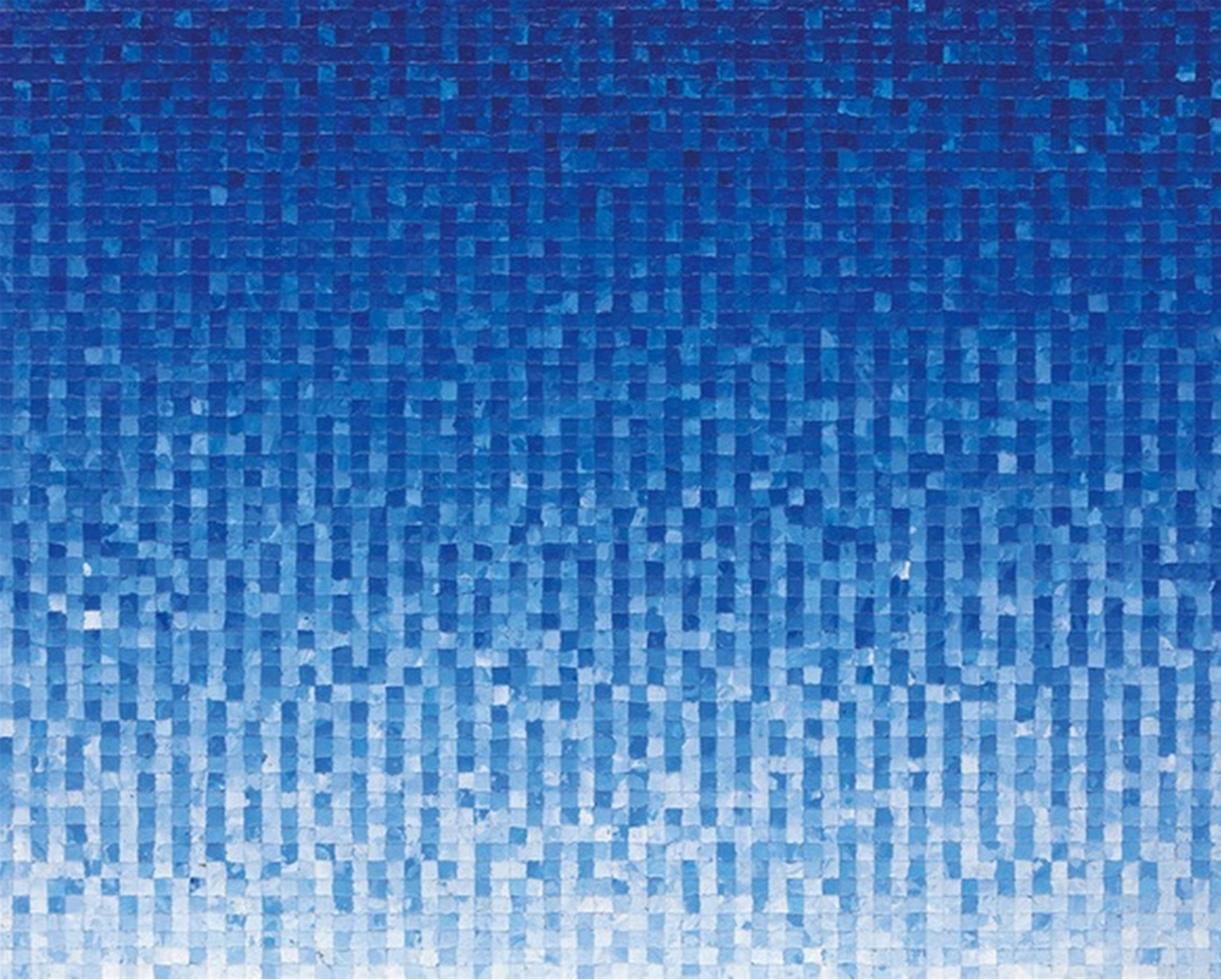

• 정상화(鄭相和) – 표면의 균열

두터운 물감을 칠하고 건조·갈라짐을 반복하여, 화면에 ‘시간이 만든 표면’을 남긴다.

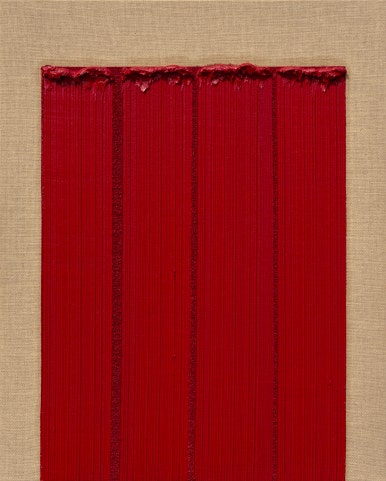

• 하종현(河鍾賢) – ‘Conjunction’ 시리즈

캔버스 뒷면에서 물감을 밀어내어 앞면에 색과 질감을 드러내는 독창적 기법으로, 단색화의 물리적 실험을 확장했다.

5. 서구 모노크롬과의 차이

서구의 모노크롬 페인팅은 종종 ‘형식 실험’과 ‘미니멀리즘’의 연장선상에서 이해된다. 반면 한국의 단색화는 ‘정신 수양과 자연의 순환’을 기반으로 한다. 서구가 ‘개념과 구조’를 탐구했다면, 한국은 ‘시간과 수행’을 탐구했다고 할 수 있다.

6. 현대적 의의

1970~80년대 단색화는 당시 서구 미술계에서 크게 주목받지 못했으나, 2010년대 이후 국제 아트마켓에서 재조명되며 세계적인 관심을 받았다.

오늘날 단색화는 단순히 회화 양식이 아니라 ‘속도를 늦추고, 비움 속에서 본질을 찾는 삶의 태도’를 제시한다.

디지털 이미지와 과잉 정보가 넘치는 시대에, 단색화는 오히려 ‘한 점의 고요함’을 선물하며, 관객을 사유와 명상의 상태로 이끈다.

단색화는 겉으로는 단순하지만, 그 안에 깃든 철학과 미학은 깊고 복합적이다. 그것은 색 하나로도 무한한 세계를 보여줄 수 있다는 가능성을 증명한다. 작가의 수행, 시간의 흔적, 비움의 공간이 어우러진 단색화는, 오늘을 사는 우리에게도 ‘덜어냄의 미학’과 ‘집중의 가치’를 일깨워준다.