동양화(東洋畵)는 이름만 들으면 한·중·일의 그림이 비슷할 것 같지만, 실제로 그 속을 들여다보면 서로 다른 철학, 미감, 표현의 깊이가 존재합니다. 중국은 동양화의 기원과 중심축이 되었고, 한국은 유교적 정서와 자연미를 강조했으며, 일본은 세련되고 감각적인 디자인을 통해 독자적 색채를 형성했습니다.

이 글에서는 한중일 동양화의 공통점과 차이점을 역사적 맥락, 표현 기법, 소재와 주제, 철학적 배경 등 다양한 각도에서 비교해봅니다.

1. 공통의 뿌리 – 유교, 도교, 불교, 그리고 붓

한중일 동양화는 공통적으로 유교적 교양, 도교적 자연관, 불교적 심상이 융합된 정신 세계에서 출발합니다. 또한 수묵(水墨) 기법, 종이와 붓, 먹을 사용하는 전통 재료, 그리고 시·서·화의 결합이라는 특징도 공유합니다.

공통된 요소

- 자연 중심 세계관 (산수, 동식물 중심)

- 먹과 붓의 사용

- 형보다 정신을 중시하는 미학

- 인간보다 ‘풍경’을 중심에 두는 구성

하지만 같은 재료와 형식을 사용해도, 각국의 미적 감수성과 시대적 배경은 아주 다른 결과를 만들어 냅니다.

2. 중국 동양화 – 철학의 회화, 회화의 철학

중국 회화는 동양화의 뿌리라 할 수 있습니다. 기원전 한나라부터 시작해 당·송·명·청에 이르기까지 수천 년에 걸쳐 발전했으며, 단순한 미술을 넘어 도(道)와 심성 수양의 도구로 여겨졌습니다.

특징

- 산수화의 발달: 북송 이후 자연을 통한 우주의 이치를 탐구

- 문인화의 중심성: 시·서·화가 결합된 회화, 사대부 문화의 상징

- 형식미보다 ‘기운생동(氣韻生動)’ 중시

- 대륙적, 장대한 스케일과 구성

📌 대표 작가: 왕유, 동기창, 팔대산인, 석도

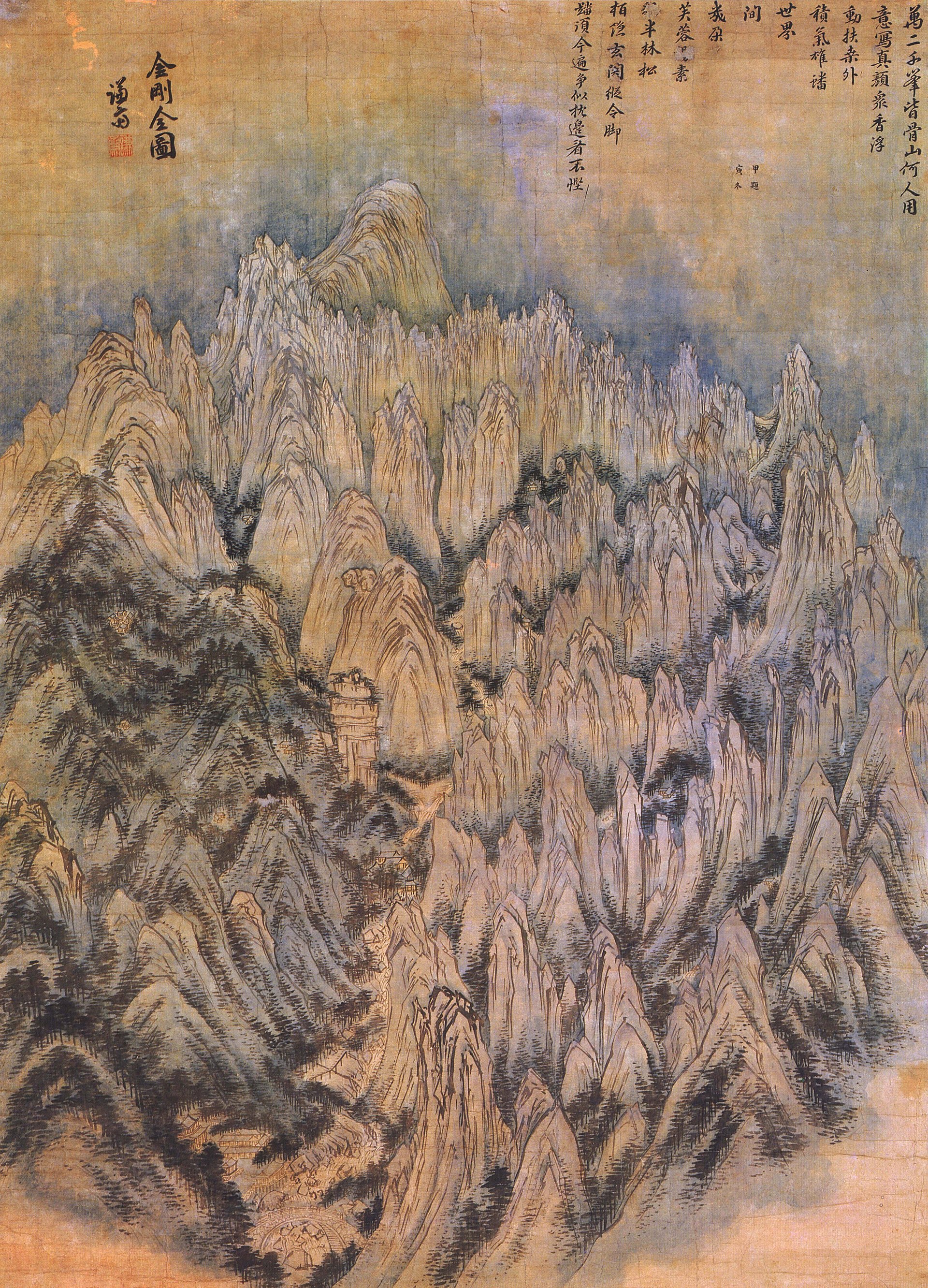

3. 한국 동양화 – 정서와 여백, 조선의 미학

한국의 동양화는 중국 문화를 수용하되 토착화하여, 더욱 정감 있고 자연 친화적인 방향으로 발전했습니다. 특히 조선 시대에는 유교적 세계관 아래 문인화가 융성했고, 실경산수화와 풍속화 등 현실에 밀착된 회화도 꽃피웠습니다.

특징

- 자연에 대한 친밀감과 정감 표현

- 여백의 미 강조: 단순화된 구성 속 깊이 있는 감성

- 실경산수의 발달: 이상적 자연보다 실제 풍경을 그리기 시작

- 풍속화와 민화의 대중적 미감

📌 대표 작가: 겸재 정선, 강세황, 김홍도, 신윤복

4. 일본 동양화 – 섬세함과 장식성의 조화

일본 동양화는 헤이안 시대에 중국 당나라 화풍을 도입한 것이 시작입니다. 이후 점차 일본 특유의 감각성과 장식미, 그리고 소박한 자연미가 어우러지며 ‘일본화’라는 독립적 회화 전통으로 분화됩니다. 특히 에도 시대의 우키요에는 동양화에서 파생된 독창적 예술로 서양 인상파 화가들에게도 큰 영향을 주었습니다.

특징

- 장식적 색채와 선의 세련미

- 간결하면서 감각적인 구성

- 우키요에 등 목판화를 통한 대중화

- 자연과 사물에 대한 미세한 관찰

📌 대표 작가: 가노 에이토쿠, 스사키 히로시게, 가츠시카 호쿠사이

6. 오늘날의 동양화 – 전통에서 현대까지

오늘날의 동양화는 한중일 모두 전통을 바탕으로 한 현대적 해석이 활발합니다. 한국에서는 동양화가 현대미술의 한 갈래로 자리잡고 있고, 일본은 만화·애니메이션과의 결합으로 회화 전통을 확장하고 있으며, 중국은 국가 차원에서 전통 미술을 계승·보존하며 국제 무대에 활발히 소개하고 있습니다.

한중일 동양화는 같은 뿌리에서 출발했지만, 각자의 역사와 문화적 맥락 속에서 독특한 ‘꽃’으로 피어났습니다.

중국은 철학적 깊이와 사색을,

한국은 자연과 감성의 미학을,

일본은 감각과 디자인의 미를 통해

각기 다른 붓끝의 정신을 보여줍니다.

이제는 이 세 나라의 동양화를 상호 비교하며 감상할 수 있는 시각이야말로 전통을 이해하고 현대에 이어가는 가장 깊은 교양이 아닐까요?

'그림이야기' 카테고리의 다른 글

| 동양화 속 ‘소나무’의 의미 - 절개와 장수를 상징하는 푸른기상 (1) | 2025.06.23 |

|---|---|

| 동양화 속 ‘학(鶴)’의 의미 – 고귀함과 장수의 상징 (1) | 2025.06.22 |

| 풍수지리에서 ‘성공’을 부르는 그림과 상징들 (2) | 2025.06.20 |

| 동양화 속 연꽃, 진흙 속에서 피어나는 청정의 상징 (0) | 2025.06.19 |

| 달항아리 그림의 의미 (3) | 2025.06.17 |