1. 김환기, 한국 추상미술의 선구자

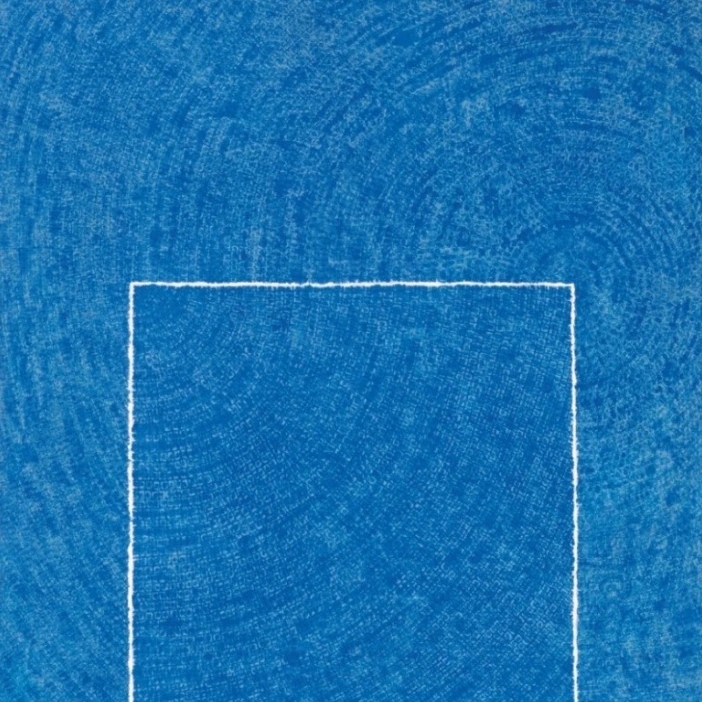

김환기(1913–1974)는 한국 현대미술을 세계무대에 올려놓은 대표적인 추상화가입니다. 그는 자연과 인간의 내면, 우주적 질서를 동양적 감성과 서양의 모더니즘 언어로 녹여낸 작가로 평가받습니다. 특히 생의 후반기에 뉴욕에서 제작한 ‘점화(點畵, dot painting)’는 한국미술의 상징적 유산이자, 우주와 교감하는 회화적 시도라고 불립니다.

김환기의 점화는 단순한 추상이 아닙니다. 수천, 수만 개의 점들이 화면을 가득 메우며 하나의 우주를 구성하고, 그 안에서 침묵과 질서, 리듬, 그리고 ‘존재’의 본질에 대한 질문을 던집니다.

2. 점(點), 단순한 형상이 아닌 우주의 메타포

김환기의 점화에서 ‘점’은 단순한 도트(dot)가 아닙니다. 그것은 동양철학에서 말하는 “기(氣)”, 혹은 우주를 구성하는 최소 단위와 같은 존재입니다. 동양 회화에서 점은 흔히 바위나 나무, 구름의 형상을 시작하는 핵심 붓질이자 생명력을 상징하는 최소 단위였는데, 김환기는 이를 현대적인 조형언어로 승화시켰습니다.

그의 캔버스는 점들로 이루어진 거대한 별자리 같기도 하고, 심연 속 생명의 흐름 같기도 합니다. 이는 장자(莊子)의 무위자연과도 연결되며, 질서 속에 흐르는 혼돈, 혼돈 속의 질서를 보여줍니다.

3. 색과 리듬 – 우주적 감성의 확장

김환기의 점화에서 가장 눈에 띄는 요소는 청색(Blue)입니다. 작가는 청색을 하늘과 바다, 영혼과 침묵, 무한한 공간의 상징으로 사용했습니다. 특히 대표작 “Universe 05-IV-71 #200” 같은 작품에서는 점 하나하나가 별처럼 빛나며, 우주적 깊이를 표현합니다.

그의 점들은 철저하게 계산된 듯 보이지만 동시에 자유로운 리듬을 가집니다. 마치 음악처럼, 어떤 점은 강하게, 어떤 점은 약하게, 어떤 점은 리듬을 타며 고조되다 멀어져 갑니다. 이 회화적 리듬은 김환기 본인이 유년 시절부터 사랑한 음악(그는 피아노와 클래식 음악을 즐겼습니다)에서 비롯된 감각이기도 합니다.

4. 뉴욕 시기, 세계와 대화하다

1960년대 후반 김환기는 미국 뉴욕으로 거처를 옮깁니다. 그곳에서 그는 본격적인 점화를 시작했습니다. 뉴욕은 당시 미니멀리즘과 추상표현주의의 중심지였고, 김환기의 예술적 실험에도 깊은 영향을 주었습니다.

그는 이우환, 박서보 같은 단색화 작가들과는 결이 다른, 감성적이고 영적이며 철학적인 추상을 완성했습니다. 점화는 단지 시각적 형식이 아닌, 존재론적 질문을 담은 언어였고, 이는 뉴욕 미술계에서도 점차 인정받기 시작했습니다.

그의 작업은 당시 평단에서 ‘동양의 명상성과 서구의 모더니즘의 융합’이라는 찬사를 받았으며, 점차 국제적 주목을 받는 작가로 자리매김합니다.

5. 김환기의 말 – “점 하나에 우주가 있다”

김환기는 생전 이런 말을 남겼습니다.

“점 하나하나는 내가 보고 들은 것, 느낀 것이다.

점 하나는 나이고, 바람이고, 하늘이고, 또 사랑이다.”

이 말에서 알 수 있듯, 그의 점화는 단순히 미학적 실험이 아닙니다. 그것은 그의 삶, 철학, 사랑, 한국의 자연, 우주에 대한 사유가 집약된 시적 언어입니다.

그의 화폭은 비어 있는 것처럼 보이지만 실은 무한한 에너지로 가득 차 있습니다. 그것은 마치 동양화에서 여백이 가장 큰 울림을 주듯, 김환기의 점화는 관람자에게 시공간의 깊이를 체험하게 만듭니다.

6. 점화의 유산 – 후대에 남긴 언어

김환기의 점화는 한국 추상미술에 지대한 영향을 끼쳤습니다. 박서보, 윤형근, 정창섭 같은 단색화 1세대뿐만 아니라, 현대의 설치미술가나 디지털 아티스트들에게도 김환기의 미학은 새로운 방식으로 계승되고 있습니다.

그의 작품은 오늘날에도 국내외 미술시장과 경매에서 높은 평가를 받으며, 2023년에는 “05-IV-71 #200” 작품이 약132억 원에 낙찰되며 한국 미술품 경매 사상 최고가 기록을 세웠습니다. 이는 단지 경제적 가치를 넘어서, 김환기의 미학이 지금 이 순간에도 여전히 공명하고 있음을 보여주는 지표입니다.

김환기의 점화는 우리에게 말합니다. 단 하나의 점이 곧 세계이며, 그 안에 나와 우주가 있다는 것을.

그는 붓질 하나로 시간과 공간, 감정과 사유, 질서와 무질서를 동시에 담아내며, 동양적 세계관을 가장 현대적으로 시각화한 작가였습니다. 오늘날 우리는 그의 점화를 통해 질문합니다. “나는 누구이며, 어디에 존재하고 있는가?”

그의 그림 앞에 서면, 우리는 언어를 초월한 감동을 마주하게 됩니다. 그것이 바로, 김환기의 점화가 지금도 ‘우주의 언어’로 읽히는 이유입니다.

'그림이야기' 카테고리의 다른 글

| 마크 로스코 – 색면 너머 존재를 말하다 (1) | 2025.07.18 |

|---|---|

| 나혜석의 그림과 여성 의식 – 시대를 앞서간 붓끝의 외침 (4) | 2025.07.17 |

| 마네와 드가 – 도시의 단면을 그리다 (2) | 2025.07.15 |

| 명화에 담긴 ‘빛’의 철학 – 화가들이 말하는 존재와 진리의 언어 (2) | 2025.07.14 |

| 산수화 속 인간의 위치: 자연과 조화된 존재 (1) | 2025.07.13 |