조선 후기의 대표적인 예술가, 추사 김정희(1786~1856).

그는 단순한 서화가를 넘어 학자이자 사상가, 서예가이자 문인화가로 조선 지성사의 중심에 서 있던 인물입니다. 그가 남긴 작품들은 단지 ‘잘 쓴 글씨’나 ‘멋진 그림’이 아니라, 당시 지식인들의 정신과 세계관이 시각적으로 구현된 미학의 결정체였습니다.

이번 글에서는 문인화의 대가로서의 추사 김정희, 그 미학의 핵심을 짚어보겠습니다.

1. 문인화란 무엇인가?

글과 그림, 학문과 예술이 만나는 지점

‘문인화(文人畫)’는 중국 남송 이후 등장한 사대부 계층의 그림으로, 예술적 기술보다 사상과 인격, 그리고 시서화(詩書畫)의 조화를 중시하는 회화 장르입니다. 조선 후기로 오면서 이 문인화는 점차 개인의 성정(性情)과 수양의 표현 방식으로 자리 잡게 되었죠.

▶ 문인화의 특징

• 기법보다 정신성 강조

• 시(詩), 서(書), 화(畵)의 통합

• 대상의 사실적 재현보다 상징과 암시의 표현

• 여백을 중시한 구성

이러한 문인화의 흐름 속에서 김정희는 한국적 문인화의 정점을 찍은 인물입니다.

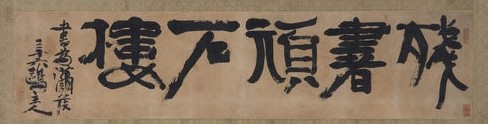

2. 추사체 – 미학의 핵심이 글씨에 있다

추사 김정희 하면 가장 먼저 떠오르는 것이 바로 ‘추사체’입니다.

그의 글씨는 정형화된 전통 서예에서 벗어나, 강한 조형미와 파격적인 구성, 그리고 지적이면서도 자유로운 기운이 공존하는 독자적인 세계를 구축했습니다.

“추사체는 단순한 필법이 아닌 철학이다.”

* 점과 획 하나하나에 담긴 긴장감

* 장식적 요소를 걷어낸 절제된 미감

* 붓 끝에서 느껴지는 '기운생동'

* 시작적 미와 내면의 수양이 합쳐진 글씨

김정희는 자신만의 서체를 정립하기 위해 수천 점의 금석문을 수집하고 고증하며 오랜 시간 연구를 거듭했습니다. 그의 서예는 문인화의 일환이자 자기 수양의 도구였습니다.

3. 그림 속 철학, 사의적 표현의 미학

추사 김정희는 많은 그림을 남기진 않았지만, 그의 문인화는 철저히 사의적(寫意的)이며 상징적입니다.

그 대표작으로 자주 언급되는 것이 바로 <세한도(歲寒圖)>입니다.

● 《세한도》: 제주 유배 중 그린 그림으로, 변절하지 않고 자신을 도운 제자 이상적을 위해 그린 그림

● 주제: 추운 겨울에도 시들지 않는 소나무와 잣나무

→ 군자의 절개와 스승의 도를 상징

그림은 단출한 구도와 절제된 붓질로 구성되어 있지만, 그 속에는 추사의 지조와 감정, 그리고 시대를 견디는 의지가 응축돼 있습니다. 이는 문인화가 단순히 ‘보는 그림’이 아니라 ‘읽는 그림’, ‘사유하는 그림’임을 보여주는 대표적인 사례입니다.

4. 유배와 고난, 그리고 예술의 승화

추사의 예술은 고통과 유배 속에서 더욱 성숙했습니다.

제주도에서 유배생활을 하며 그는 자연을 벗 삼고, 자기 내면과 끊임없이 대화하며 문인으로서의 정신을 갈고 닦았습니다.

• 외롭고 불편한 유배지에서 탄생한 세한도

• 육체적 고통과 정신적 수행이 깃든 추사체

• 세속과 권력으로부터의 초탈을 표현한 문인화의 경지

예술은 종종 고난 속에서 빛난다는 말이 있습니다. 김정희야말로 이를 실천적으로 증명한 인물이라 할 수 있습니다.

5. 오늘날 추사의 가치와 계승

오늘날 우리는 추사의 작품을 단순한 문화재나 예술작품으로 보기보다, ‘생각하는 예술’의 원형으로 받아들일 필요가 있습니다.

• 그의 문인화는 내면의 깊이와 격조를 추구하는 예술인에게 본보기

• 추사체는 디자인적 미감과 조형성을 갖춘 현대 서체의 원형

• <세한도>는 시대를 초월한 인간의 진정성과 존엄의 상징

뿐만 아니라, 동양화에 관심 있는 이들에게 추사의 접근법은 단순한 화법 이상의 철학적 관점을 제공합니다. 그는 글씨와 그림, 사상과 행위를 하나로 엮은 진정한 ‘문인’이었습니다.

추사 김정희의 문인화는 그 자체로 조선 후기 지성의 정수입니다.

그의 미학은 기교가 아니라 정신, 형식이 아니라 본질을 추구하는 동양 예술의 핵심을 상징합니다.

오늘날의 예술 환경 속에서도 우리는 여전히 추사의 작품에서 배울 점이 많습니다.

그의 정신과 조형세계는 전통과 현대를 잇는 미학적 다리이자, 생각하는 그림의 길잡이입니다.

'그림이야기' 카테고리의 다른 글

| 동양화 속 해학과 풍자, 웃음 너머의 통찰 (1) | 2025.07.10 |

|---|---|

| 동양화의 색채철학 – 오방색과 자연에서 온 채색 (0) | 2025.07.09 |

| 고흐의 색, 모네의 빛 – 화가들이 사랑한 그림 기법 (2) | 2025.07.07 |

| NFT와 디지털 아트, 진짜 예술일까? (0) | 2025.07.06 |

| 한국 근현대화가 추천작 5선– 김환기부터 이중섭까지, 한국 미술의 정신을 만나다 (1) | 2025.07.05 |